データ消去証明書とは

データ消去証明書とは、パソコンやサーバーのHDD・SSDといった情報機器に搭載された記憶媒体(ストレージ)に保存されたデータが、適切な方法でデータが消去されたことを証明する書類です。

データ消去証明書が必要とされる場面は以下の通りです。

- 個人情報保護法や各種セキュリティ基準に基づいた適正なデータ消去対策をしたい

- 社内監査や外部監査、顧客へのデータ消去における説明責任に対応したい

- 端末のリース返却時や廃棄時のセキュリティ対策として消去証明したい

特に企業では、HDDやSSDに保存されていた機密情報や個人データの消去を対外的に証明する手段として、データ消去証明書が利用されます。

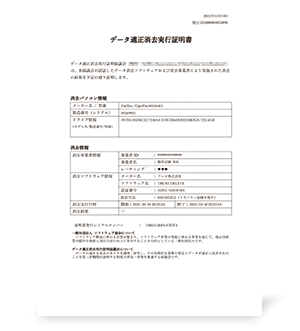

データ消去証明書の内容

- メーカー名: 製造元情報が記載されます。

- 製造番号(シリアル番号): データ消去した機器を一意に特定する番号が記載されます。

- ドライブ情報: HDDやSSDなどのディスクを一意に特定する番号が記載されます。

- 消去事業者情報: データ消去作業を実施した事業者名などの情報が記載されます。

- 消去ソフトウェア情報: どの会社のどの消去ソフトウェアで、どのような消去方法でデータ消去されたのかが記載されます。

- 消去結果: 消去した結果が成功なのか失敗なのかが記載されます。

- 証明書発行シリアルナンバー: データ消去証明書を一意に特定する番号が記載されます。

データ消去証明書には、様々なフォーマットやテンプレートが存在していますが、データ消去対象と結果が証明書によって一意に特定できる必要があります。

物理破壊による方法では、データ消去前後で対象のディスクの写真結果を用いて、データ消去証明書を発行する場合があります。

総務省が求める情報機器の廃棄とデータ消去証明

PCの廃棄時・リース返却・再使用時

2020年12月に総務省はセキュリティポリシーに関するガイドラインを改定し、情報機器の廃棄やリース返却時にも、元のデータの復元が困難な消去方式と、データ消去証明書を求めるようになりました。

例えば、機器の廃棄等については「情報システム機器が不要になった場合やリース返却等を行う場合には、機器内部の記憶装置からの情報漏洩のリスクを軽減する観点から、情報を復元困難な状態にする措置を徹底する必要がある。」データ消去証明書についても「完了証明書により確認する方法など適切な方法により確認を行う。」との記載があります。

出典:総務省 地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和6年 10 月版)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000970479.pdf

背景 なぜ総務省はデータ消去証明書を求めたのか?

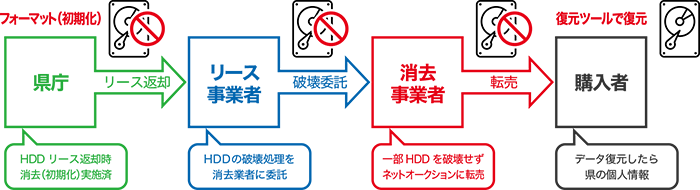

2019年12月に神奈川県庁で発生した「世界最大級の情報漏洩事故」と言われる事件では、リース返却前にHDDに対して初期化したにも関わらずデータが流出しました。

総務省はこの事件をきっかけとして、情報を復元困難な状態にするデータ消去方式と、データ消去証明書が求められるようになりました。復元困難な状態とは、適切なデータ消去方式でデータ消去したあとに、その記憶媒体に保存されいた元のデータは読み取れないようにするという意味です。この事件は専用の消去ソフトウェアによる情報を復元困難な状態にするデータ消去と、データ消去証明書の対策が確実に実施されていれば、このような大きな情報漏洩を防止できたと考えられます。

ワンビにおまかせください

簡単に元のデータが復元できる現実

データが残る消去とは?

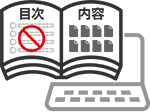

- フォルダ、ファイルを削除

- ゴミ箱を「空」

- フォーマット(初期化)

- OSの再インストール

復元困難な消去とは?

- 信頼のある消去ソフトウェアを使用する

- 本の目次に加え、本の内容を消去する

(実際のデータを消去) - 復元ツールを使用しても復元が困難な状態にする

日常的に行われているファイル削除・フォルダ削除・ゴミ箱を空にする・初期化(フォーマット)などは、一見するとデータが完全に消えたように見えます。

しかし、これらの操作では実際にはデータは記憶媒体に残っており、完全に消去は行われません。

データ復元ソフトウェアを使用すれば、比較的簡単に消去済みデータを復元することが可能です。

企業や自治体が取り扱う機密情報や個人情報は、総務省のセキュリティガイドラインが求める「復元困難な状態」により、データ消去を実行することが望ましいと言えます。

復元困難な消去を実行するためには、以下のようなデータ消去方式を採用する必要があります

- 信頼性の高いデータ消去ソフトウェアを使用し、上書き処理等を実施する方法

- 強力な磁気(磁気消去装置)を用いて、元のデータを読み取れない状態にする方法

- 物理的にHDDやSSDを破壊する破壊処理または破砕処理

これらの方法は、いずれも「復元困難な状態」を実現するための手段として、情報漏洩対策やコンプライアンス対応において重要です。

データ消去方式の比較

| 項目 | ソフトウェア消去 | 磁気消去 | 物理破壊・破砕 |

|---|---|---|---|

| 消去方式 | 上書き消去 | 強磁界による消去 | 専用機で破壊・破砕 |

| 対象 | 企業全般 | 企業・官公庁など | 官公庁マイナンバー等 |

| HDD | 〇 | 〇 | 〇 |

| SSD | 〇 | × | 〇 |

| リユース(再使用) | 〇 | × | × |

| リース返却対応 | 〇 | × | × |

| データ消去証明 | 〇 | 〇 | 〇 |

| SDGs | 〇 | × | × |

【ソフトウェア消去(上書き消去)】

データ消去の専用ソフトウェアを使用して、HDD・SSDに記録されたデータを無意味なデータで上書きし、元のデータを読み取れないようにする方式です。

専門家でなくてもデータ消去が実行できるため、導入・運用のハードルが低い事と、HDD・SSDを物理的に破壊せずに消去できるため、自社内の再利用やリース返却時における情報漏洩対策として最適です。SDGs(持続可能な開発目標)としても貢献できます。

【 磁気消去】

消磁機器を使用して、HDD等の磁気記録媒体に強力な磁界を加えることで、記録されているデータを素早く消去する方式です。

HDDや磁気テープなどの磁気媒体のみ対応となることが注意であり、 SSD・SDカード・DVDなどのメディアには無効です。

消磁後の機器は再使用できないため、リユースや返却が必要となる場合には使用できません。

【物理破壊・破砕】

記憶媒体を物理的に破壊・破砕することで、記録データを読み取れない状態にする方式です。

HDD・SSDだけでなく、SDカードやDVDなどの物理的な記録媒体に対して可能であり、マイナンバー情報等が記録された記憶媒体など、厳格な情報管理を求められるケースで推奨されます。

破壊されるため再使用は不可となり、処分費用や廃棄物の取り扱いに留意が必要です。SDGsの観点でも貢献できないことを認識する必要があります。

データ消去証明書発行サービス対応製品

ワンビの一部の製品・サービスでは、ソフトウェア消去によるデータ消去を実施後に、データ消去証明書を発行することが可能な製品があります。

ワンビにおまかせください