機能詳細 不正利用対策

不正利用対策

不正利用対策とは

パソコンの不正利用を防ぐために自動的にセキュリティアクションを実行します。

IT管理者は、あらかじめ定義された監視ポリシーを端末に適用することで、パソコンの利用方法が監視ポリシーに違反した場合にセキュリティアクションを実行し、不正な操作や不正利用を防止します。

不正利用対策機能により、パソコンの利用ルールを遵守させることで、企業全体のセキュリティ強化が可能となります。

不正利用対策機能のメリット

不正利用防止

パソコンの使用ルール違反を監視ポリシーに従い防止することが可能です。

自動アクション

使用ルールに違反時に端末が自動でセキュリティアクションを実行します。

簡単な運用

IT管理者は監視ポリシーを作成して端末に適用するだけで運用ができます。

不正利用対策が必要とされる理由

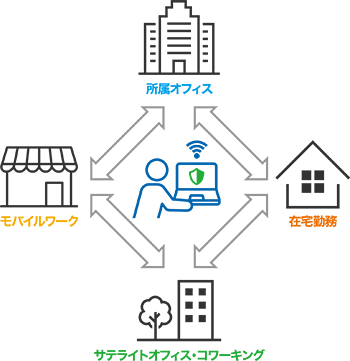

現代の企業において日々使用するパソコンは、業務の効率化と情報活用の要となっています。

その一方で、パソコンの誤った使い方や、意図しない不正利用が情報漏えいやセキュリティインシデントの引き金となるケースがあります。

リモートワークやハイブリッドワークの普及により、社内以外のネットワークでの端末利用が一般化する中、IT管理者がすべての端末の利用状況を常時把握することは困難を極めます。

こうした背景から「不正利用対策」の必要性が高まっています。

あらゆる業種で活用される不正利用対策

不正利用対策は、業界・企業規模を問わず、あらゆる業種の情報漏洩リスクを低減する有効な手段として広く活用することができます。

利用例

| 保険・金融業界 | 端末のログインパスワードを指定回数以上失敗した場合はシャットダウン。 |

|---|---|

| 医療業界 | 医療事務員が使う端末を、病院外に持ち出し時に自動ロック。 |

| 学校・自治体・病院 | 学校・自治体・児童・学生が使用する端末を指定以外の無線LAN時に自動切断。 |

| 製造業 | 事前に指定した位置エリアから端末を移動させた場合に自動ロック。 |

| 店舗・サービス業 | 店舗・サービス業:店舗で使用している端末を持ち出し時に端末を自動ロック。 |

TRUST DELETE

TRUST DELETEならではの不正利用対策

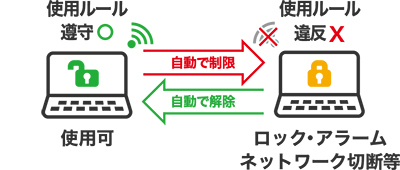

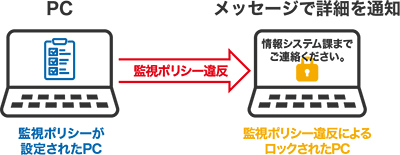

TRUST DELETEでは、自動的にセキュリティアクションを実行して不正利用によるリスクを最小化することができます。

あらかじめ定義された監視ポリシーに基づいて、パソコンの利用方法を常時監視し、もしポリシーに違反する操作や挙動が検知された場合、端末が自動的にセキュリティアクションを実行します。

たとえば以下のような対応が可能です

- ロックやアラームの発動

- ネットワークの遮断

- 利用制限の自動実施と解除

このようなアクションにより、不正な操作や不適切な利用をリアルタイムに抑止し、重大な情報漏えいや社内規程違反を未然に防ぐことができます。

導入と運用が簡単

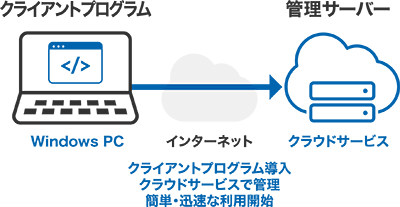

TRUST DELETEは、Windows PCにクライアントプログラムをインストールして管理サーバーに登録するだけで、すぐにご利用を開始いただけます。

端末から管理サーバーへ接続できることがネットワーク要件であり、クラウドサービスならサーバー構築も不要です。

管理者は管理サーバーから一元的に端末の状態を把握・制御できます。

- クライアントプログラムは、対象のPCに簡単にインストール可能

- クラウドベースの管理サーバーによりサーバー構築不要

- 導入後すぐに、端末の紛失・盗難・不正利用対策が可能

- クラウドサービスなのでどこからでも管理が可能

この様にTRUST DELETEは「簡単・迅速・確実」な端末の紛失・盗難・不正利用対策を提供します。

不正利用対策の運用

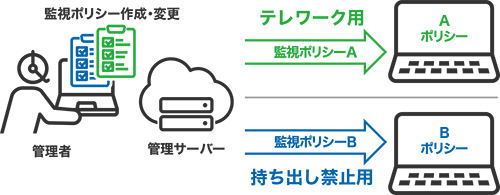

IT管理者は監視ポリシー(使用ルール)を作成して、端末へ適用します。

組織や端末の利用形態に応じて監視ポリシーを作成し、グループや端末ごとに適用することも可能です。

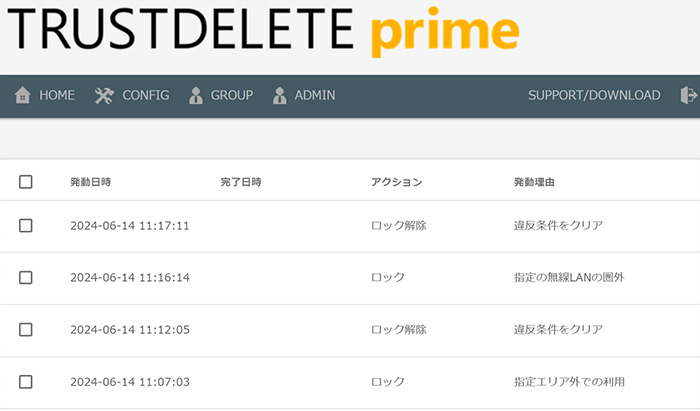

不正利用端末の確認

監視ポリシーに違反した端末は、いつ・どの端末が・何に違反したのかについて、TRUST DELETEの管理コンソールで確認する事が可能です。端末の位置情報が取得できた場合には、管理サーバーでGoogle Mapで位置情報を表示することも可能です。

不正利用対策機能一覧

各不正利用対策機能の詳細はアイコンをクリックすることで確認が可能です。

ネットワーク状態監視

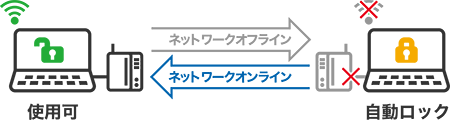

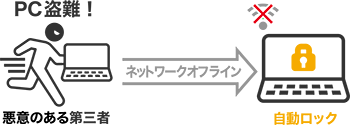

ネットワーク状態監視とは

ネットワークのオンライン・オフライン状態を監視し、パソコンがオフラインになると自動で端末をロックします。

ネットワーク状態監視の運用例

有線LANなどの常時ネットワーク接続された持ち出し禁止のパソコンや、常にオンラインで業務を行う必要性がある端末に有効です。

オフライン時のロックに加えて大音量のアラームを鳴らすこともできるため、備え付けパソコンの不正な持ち出し防止や、意図しないネットワーク切断を即座に警告して音で周知することができます。有線および無線の両方のネットワークでご利用いただけます。

店舗・学校・研究所・展示会・病院・倉庫・工場・公共施設等の常時ネットワーク接続で使用されるパソコンを想定した機能です。

ネットワーク接続先監視

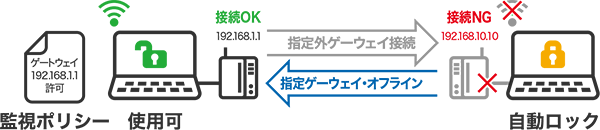

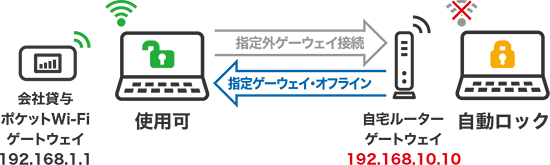

ネットワーク接続先監視とは

ネットワークの接続先(デフォルトゲートウェイ)を常に監視し、指定したゲートウェイ以外に接続すると、パソコンが自動でロックされます。外部の許可されていないネットワークゲートウェイへの接続を自動で防止します。

指定したゲートウェイは最大3箇所まで指定が可能で、パソコンのネットワークがオフライン状態(ゲートウェイが存在しない状態)ではロックは実行されません。

ネットワーク接続先監視の運用例

働く場所が決められているオフィス環境のパソコンや、企業が貸与するポケットWi-Fiルーターによるテレワークパソコン等、常に同じネットワークで業務を行う端末でご利用される環境に適しています。

店舗・学校・研究所・展示会・病院・倉庫・工場・公共施設などの接続先ネットワークが限られた場所や、貸与したポケットWi-Fiなどで接続先を限定したテレワークPC等で使用することなどが例としてあげられます。

無線LAN圏外監視

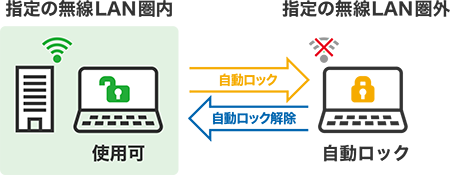

無線LAN圏外監視とは

無線LAN(Wi-Fi)のアクセスポイントのSSIDを監視します。

指定されたSSIDが指定した時間以上検出できない場合にパソコンを自動ロックします。指定したSSIDの電波の圏内であればパソコンの使用が可能です。

無線LAN圏外監視の運用例

Wi-Fiを活用することでよりスマートにパソコンの持ち出しの防止を実現します。物理的なセキュリティワイヤーのロックは使用せず、仮想のバーチャルセキュリティーワイヤーを実現して働き方を柔軟にしつつ盗難を防止します。

一般的に特定の店舗・学校・研究所・展示会・病院・倉庫・工場・公共施設・テレワークPC等の無線LANが使用できる環境などの無線LANエリアからの持ち出し禁止を想定していますが、企業が貸与するポケットWi-Fiなどと組み合わせて、テレワークなどの業務をおこなう事も可能です。

無線LAN接続先監視

無線LAN接続先監視とは

パソコンの無線LANの接続を限定または禁止することができます。

無線LAN(Wi-Fi)のSSIDの接続先を監視し、禁止されたSSIDへの接続を検出した場合に自動的に切断します。お客様のセキュリティポリシーに応じて2つの機能から選択できます。

- 「指定のSSID以外への接続を切断する」

企業が許可された無線LANのみに接続して業務を行いたい環境に最適です。 - 「全てのWi-Fiへの接続を禁止する機能」

全ての無線LANへの接続を禁止することができます。

無線LAN接続先監視の運用例

オフィスや学校などの指定された無線LANの接続に限定をしつつ、カフェなどの公衆無線LANへの接続を禁止することでセキュリティリスクを低減します。

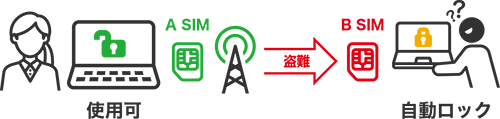

SIM監視

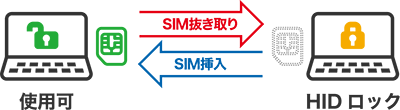

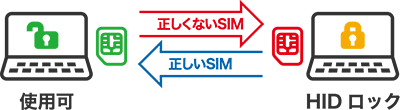

SIM監視とは

SIMカードの抜き取りや許可されていないSIMカードの使用を検知した場合、不正利用と認識して自動的にパソコンをロックします。

- 「SIMカードの有無を監視する」

物理的なSIMカードの有無を監視し、SIMカードを抜去すると違反とみなして自動でロックが発動します。 - 「SIMカードの変更を監視する」

許可されていないSIMカード以外のSIMカードが挿入されると、違反とみなして自動でロックが発動します。

- 製品により一部仕様が異なります。

SIM監視の運用例

SIMカードを搭載した内蔵WWAN付きのパソコンのセキュリティを高めたい環境に最適です。

例えば、SIMカードの変更を監視する機能では、従業員に貸与したSIMカードを常に使用させて、個人所有のSIMカードの使用を防ぐことでセキュリティを強化します。

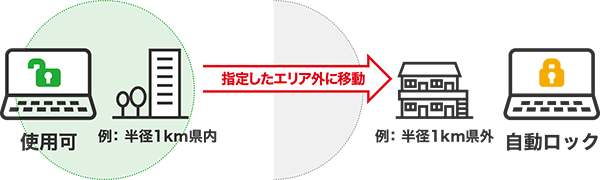

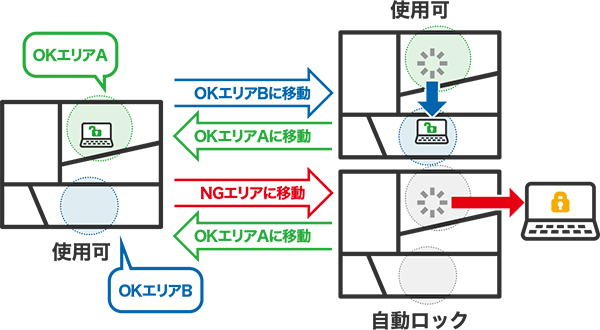

利用エリア監視

利用エリア監視とは

パソコンに搭載されたGPS・Wi-Fi等を活用し、Windows位置情報サービスとTRUST DELETEのロック機能を組み合わせて、パソコンの利用可能なエリアを限定することができます。

パソコンが指定エリア外に持ち出された場合、自動的にロックがかかります。エリア内に戻ると、自動でロック解除され、再び使用可能になります。特定の地域などを対象としたパソコンの不正持ち出しを防止します。

利用可能エリアは半径1kmから10kmの範囲で指定が可能で、複数エリアを許可することも可能です。

- 環境等の理由によって位置情報が取得できない場合もあります。

- 製品により一部仕様が異なります。

利用エリア監視の運用例

パソコンの使用は特定のエリアに限定させたいなどの運用が可能です。

1つまたは複数エリアでパソコンの使用場所を指定できます。パソコンを常に特定エリアでのみ使用を許可できるようになります。

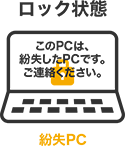

ロック時のメッセージ変更

ロック時のメッセージ変更とは

監視ポリシーに違反時のパソコンに表示されるメッセージを、予め指定した任意のメッセージで表示することが可能です。

監視ポリシー違反のロック時に、管理者の連絡先などを表示させることも可能です。

この機能は監視ポリシーの違反時におけるロックのみが対象となります。

ロック時のメッセージ変更の運用例

ロック時のメッセージをカスタマイズすることで、お客様の柔軟な運用が実現できます。

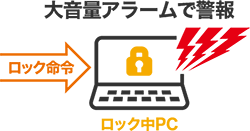

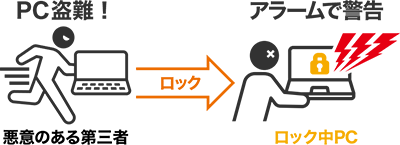

アラーム

アラームとは

ロック実行時にパソコンに搭載されているスピーカーを利用してアラームを鳴らす機能です。

ロック時はスピーカーの最大出力による大音量アラームで警報します。ロックが前提条件となるため、他の不正利用対策機能による自律的なロックやリモートロックと組み合わせて使用されます。

アラームの運用例

ロックによる不正操作の防止と同時に警告音を発生させて、不正利用による持ち出しが発生した場合に即座に周囲に知らせることができます。ロックと同時に大音量による警告が発生するため、強力な抑止効果があります。

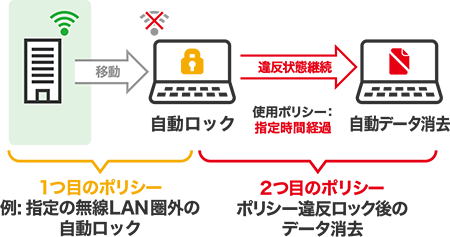

ポリシー違反ロック後のデータ消去

ポリシー違反ロック後のデータ消去とは

指定された時間内にポリシー違反を解除しなければデータを消去します。

この機能はTRUST DELETEの監視ポリシー違反によるロックと組み合わせて使用します。

例えば、利用エリア監視機能と組み合わせて使用すると、パソコンが指定の利用エリア外を検知すると自律的にロックが実行されますが、その後利用エリアに管理者が指定した時間内に戻らない場合にはデータ消去が実行され情報漏洩を防止します。

不正利用時のロックまでの対応では不十分と想定する場合など、最終的に端末のデータ消去まで実行したい場合に有効です。

ポリシー違反ロック後のデータ消去の運用例

パソコンの不正持ち出しや不正利用後にデータ消去で情報漏洩まで防止したい場合に有効です。

ログオンパスワード監視

ログオンパスワード監視とは

Windows ログオン失敗を監視し、一定回数連続してパスワードを間違えた時にパソコンを強制シャットダウンします。

パソコンの盗難時やいたずらによる不正なログオン試行が行われた場合に有効な機能であり、連続して一定回数のパスワード入力失敗が検出された場合、自動的にパソコンをシャットダウンを実行します。

ログオンパスワード監視の運用例

ブルートフォース攻撃(全ての可能な文字の組み合わせを試して解読する試み)など、第三者によるOSへの不正ログオンを防ぎます。Windows OSのログオンの連続失敗の監視と第三者の不正ログオンリスクの低減が可能です。

ブルートフォース攻撃への対策

他の機能を見る

ワンビにおまかせください